医療ICTとは?ICT化の現状や今後の課題、導入時のメリットなどを解説

2023年03月17日

「医療ICT」は、デジタル技術の活用で医療業務の効率化を図る取り組みです。ICT(情報通信技術)の導入により、例えば、電子カルテ、Web診療予約、オンライン診療などが可能となり、医療課題の解決や、患者に柔軟な医療を提供できるようになります。

しかし、医療ICTへの取り組みについて「医療機関にとっての具体的なメリットが分からない」「導入時の課題を知りたい」など、疑問がある方も多いことでしょう。

本記事では、医療ICTの導入メリットや課題について、厚生労働省のデータを交えて解説します。

医療現場における業務効率化を実現した様々な事例を1冊に収録

医療業界特有の煩雑な事務処理や情報連携の課題を、システム導入によりどのように解決できるのか。電子カルテや勤怠・会計システムと連携し、カルテ検索や帳票出力の自動化、業務効率の向上、患者サービスの質の改善を実現した導入事例をご紹介します。

医療ICTとは

「医療ICT」とは、医療分野にICTを導入し、病院業務の効率化や、医療領域のさまざまな課題の解決を図ることです。

例えば、コンピューター上で患者の情報を一元管理する「電子カルテ」や、パソコンやスマートフォンを用いて遠隔診療を行う「オンライン診療」などが該当します。近年では、医療機関の業務効率化やオンライン化の重要性が高まっているため、医療ICTの推進は必要不可欠といっても過言ではありません。

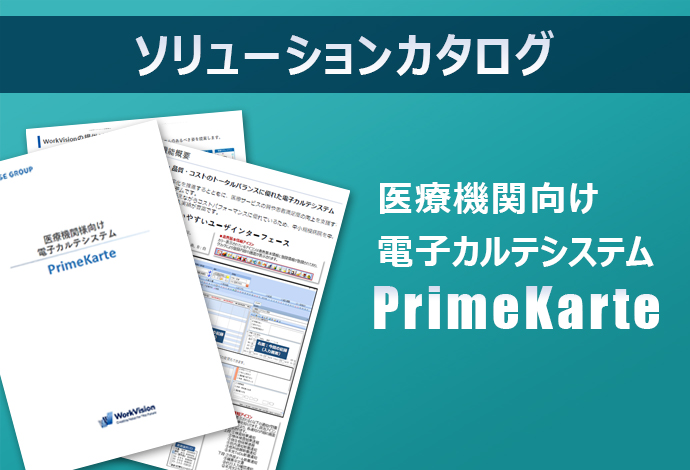

医療ICTを進めるメリット

医療ICTを進めることで、例えば、以下のようなメリットが得られます。

- 医療機関の業務効率化やヒューマンエラー防止に役立つ

- オンライン診療やWeb診療予約が可能となる

- 新たな治療方法や新薬開発に役立てられる

- 過去の治療歴などの情報共有がしやすくなる

医療機関の業務効率化やヒューマンエラー防止に役立つ

ICTは医療業務の効率化に活用できます。カルテの入力・検索や診療予約管理などの業務は、以前は紙によるアナログ的な手法で行われてきました。医療ICTの推進により、医療業務をデジタル化し、担当者の負担軽減と業務効率化が図れます。

例えば、電子カルテを導入すると患者情報をシステム上で一元管理でき、カルテの転記作業やカルテを探す手間を大幅に軽減可能です。また、転記作業時の記載ミスといったヒューマンエラーを防ぐ効果も期待できます。

オンライン診療やWeb診療予約が可能となる

医療ICTの大きな魅力が、オンラインでの診療や診療予約ができるようになることです。遠隔地の患者に対しても、診療や服薬指導などが可能となり、患者に柔軟な医療を提供できる環境が整います。例えば、離島など遠隔地に住む患者は通院が難しいことがありますが、オンライン診療を活用すれば適切なタイミングで診療できます。

また、Web診療予約システムを導入すると、患者はいつでも自分の都合が良い時間にインターネットから診療予約が可能です。その結果、例えば、以下のようなメリットが期待できるでしょう。

- 仕事や家事で忙しい人でも、手軽に診療予約ができる

- 患者が電話をしたり医療機関へ行くことなく診療予約ができる

- 医療機関の待合室での受付・順番待ちが不要となり、患者の負担を軽減できる

- 医療機関側で受付枠数をコントロールすることで、計画的な診療が可能になる

- 患者が長時間滞在することがなくなり、院内での感染症感染のリスクが軽減できる

新たな治療方法や新薬開発に役立てられる

医療ICTの導入で、患者の過去から現在に至る医療情報を収集できるようになります。収集した大量のデータは、さまざまな病気の治療法確立や新薬開発に活用できます。従来は、患者の医療情報を収集することが難しかったため、治療法や新薬の研究が進みにくいケースがありました。しかし、医療ICTの活用により情報やコストなどの課題が緩和され、医療技術の発展もスムーズになるでしょう。

過去の治療歴などの情報共有がしやすくなる

ICTの推進により、患者の治療歴や投薬歴などの情報を、医師・看護師・薬剤師の間で共有しやすくなります。従来は、文書や口頭などアナログ的な手法で医療情報を共有する必要があり、業務負担や人為的ミスのリスクが課題でした。ICTにより、精度の高い情報共有が可能となり、診察内容の伝達共有がしやすく、重複調剤回避やアレルギー歴・副作用歴も適切に把握可能です。

医療ICTの現状と今後の課題

患者や医療機関にさまざまなメリットをもたらす医療ICTですが、その現状と今後の課題について、以下の5つの観点から解説します。

- 医療分野へのICT導入は厚生労働省も推進している

- 現在の電子カルテやオーダリングシステムの普及率

- オンライン診療や学会のオンライン化が進んでいる

- ITリテラシーの向上やサポート環境整備が課題

- セキュリティの課題もある

医療分野へのICT導入は厚生労働省も推進している

医療ICTの導入は、政府や厚生労働省が積極的に進めている施策でもあります。主な目的は、医療従事者間でスムーズな情報共有を行うことや、より質の高い医療を提供することです。厚生労働省は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」や「電子処方箋の運用ガイドライン」などを発表し、ICT推進にあたって意識すべきことを解説しているのでご参考ください。

なお、ガイドラインはアップデートされますので、最新情報は厚生労働省ホームページで入手するのがおすすめです。

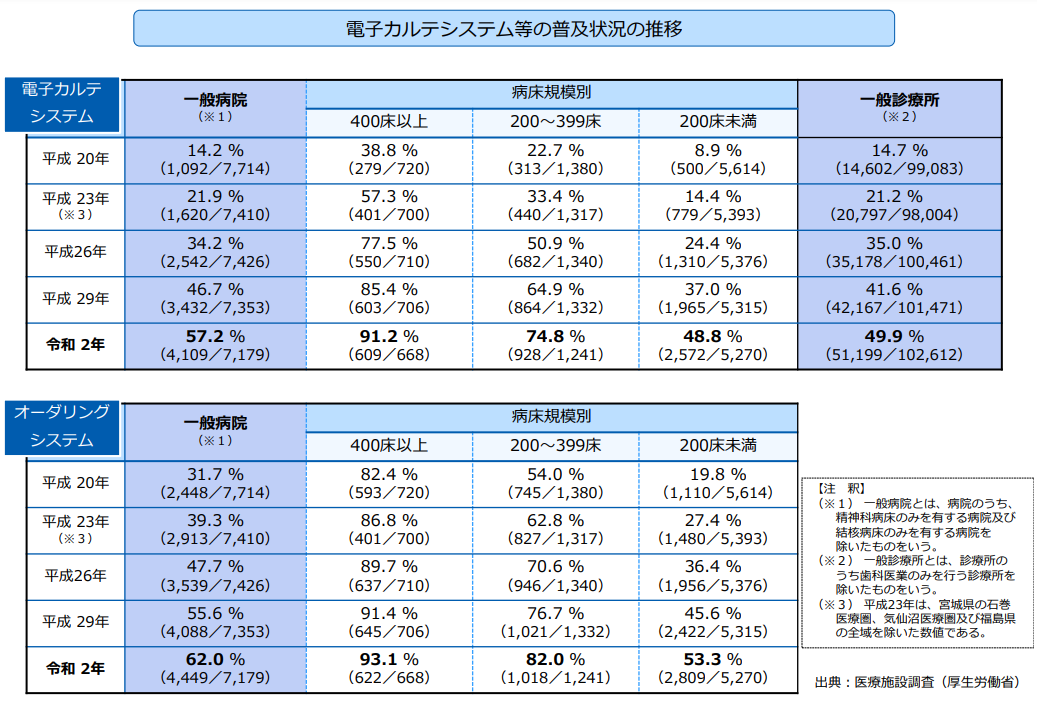

現在の電子カルテやオーダリングシステムの普及率

電子カルテやオーダリングシステムなどの普及率を見ると、医療ICTの現状が分かります。厚生労働省によると、2020年時点での一般病院での普及率は電子カルテは57.2%、オーダリングシステムが62%です。

電子カルテの普及率を病床規模別で見ると、400床以上で91.2%、200床未満が48.8%となっており、規模が小さい病院ほど普及率は低い傾向があります。全体では3年ごとに10%ほど普及率が上昇し続けているため、電子カルテシステムの普及は順調に推移しているといえるでしょう。

オンライン診療や学会のオンライン化が進んでいる

新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、オンライン診療や学会のオンライン化が進んでいます。厚生労働省は2022年4月の診療報酬改定で「オンライン診療料」を廃止し、「情報通信機器を用いた場合」の初診料・再診料・外来診療料の項目を新設して見直しを図るなど、オンライン診療に関わる要件・評価の見直しを行い、その恒久的普及を念頭に置いた施策を進めつつあります。そのため、オンライン診療が可能な医療機関は、今後さらに増えていくでしょう。

また、従来は対面で参加するスタイルだった学会も、ビデオ会議システムを活用したオンライン学会への移行が進んでいます。ほかの参加者と交流しづらいなどのデメリットはありますが、スケジュール調整や移動の手間・コスト削減などの観点から、今後さらにオンライン化が進むと考えられています。

ITリテラシーの向上やサポート環境整備が課題

医療ICTの大きな課題として、医療従事者のITリテラシー不足が挙げられるでしょう。医師や看護師のITリテラシーが不十分な状態では、「システム導入の同意が得られない」「導入しても使いこなせない」など、ICTの推進に限界が生じます。

また、ICT導入後も、最新システムへのアップデートや新たなツールの登場など、IT技術は進化していくと推測されます。最新のシステム操作方法のレクチャーや、ITリテラシーの定期的なアップデートは避けては通れません。

そのため、「院内でITに詳しい・興味関心が高い医療従事者」や「きめ細やかに医療従事者をサポートできるベンダーやメーカー」といった、医療機関内外から現場をサポートできるような環境の整備が不可欠となっていくでしょう。

セキュリティの課題もある

医療ICTを推進すると、患者の医療情報・個人情報はすべてシステム上で管理することになります。マイナンバーカードと健康保険証の一本化により、患者本人の同意があれば、特定検診や服薬履歴などの情報を各機関で柔軟に共有できる体制も整いつつあります。

しかし、これらの医療情報・個人情報を取り扱う医療機関が情報漏洩をすると、患者に多大な悪影響を与えるため、厳格なセキュリティ体制の構築が欠かせません。また、情報管理の安全性に対して患者が不安を感じると、データ共有や活用の同意を患者から得られないこともあるでしょう。個人情報を適切に活用するためには、厚生労働省のガイドラインに沿った取り組みが必要です。

医療現場における業務効率化を実現した様々な事例を1冊に収録

医療業界特有の煩雑な事務処理や情報連携の課題を、システム導入によりどのように解決できるのか。電子カルテや勤怠・会計システムと連携し、カルテ検索や帳票出力の自動化、業務効率の向上、患者サービスの質の改善を実現した導入事例をご紹介します。

医療ICT化を進める場合は、院内システム間での連携のしやすさが大切

医療ICTの推進においては、院内の各システム同士の「連携性」が重要です。医療システムの種類は多様ですが、例えば、電子カルテシステムを以下のような院内システムと連携できます。

- PACS(医療用画像管理システム)

- 透析管理システム

- Web問診システム、Web予約システム(※)

- 決済システム

- 調剤システム

※業界初!ARTERIAのWeb予約機能なら電子カルテと連携可能

情報の一元管理やリアルタイム連携によって、院内業務の効率化や患者の満足度向上にもつながります。

『ARTERIA』なら既存院内システムとの連携もスムーズ!

日本において医療ICTは、医療従事者の業務負担軽減を図る働き方改革や、類を見ない高齢者人口の増加による医療機関の負担対策としても、国を挙げて推し進められています。

医療分野のICT化を進める場合、電子カルテとのスムーズな連携など、院内システム同士の連携のしやすさがポイントです。大病院向け業務効率化システム『ARTERIA』(アルテリア)なら国内全ての電子カルテと連携可能であり、院内文書のペーパーレス化、問診システム、Web予約などの機能を備えています。

既存の業務フローを変更することなく導入でき、業務効率化を図れます。医療ICTの自院での取り組みについてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。