医師の働き方改革とは

医師の働き方改革施行の経緯

2024年4月から医師の働き方改革が順次施行されます。

これは、医師の労働時間を把握し適切に管理することで、業務の棚卸や効率化を行い、地域の安心健全経営を実現していくことを目的に制定されています。

その結果、医療の質を確保しつつ、時間外・休日労働の時間数を削減していく必要があります。

そのためには、医師の働き方を医師との協同体制で構築していく必要があります。

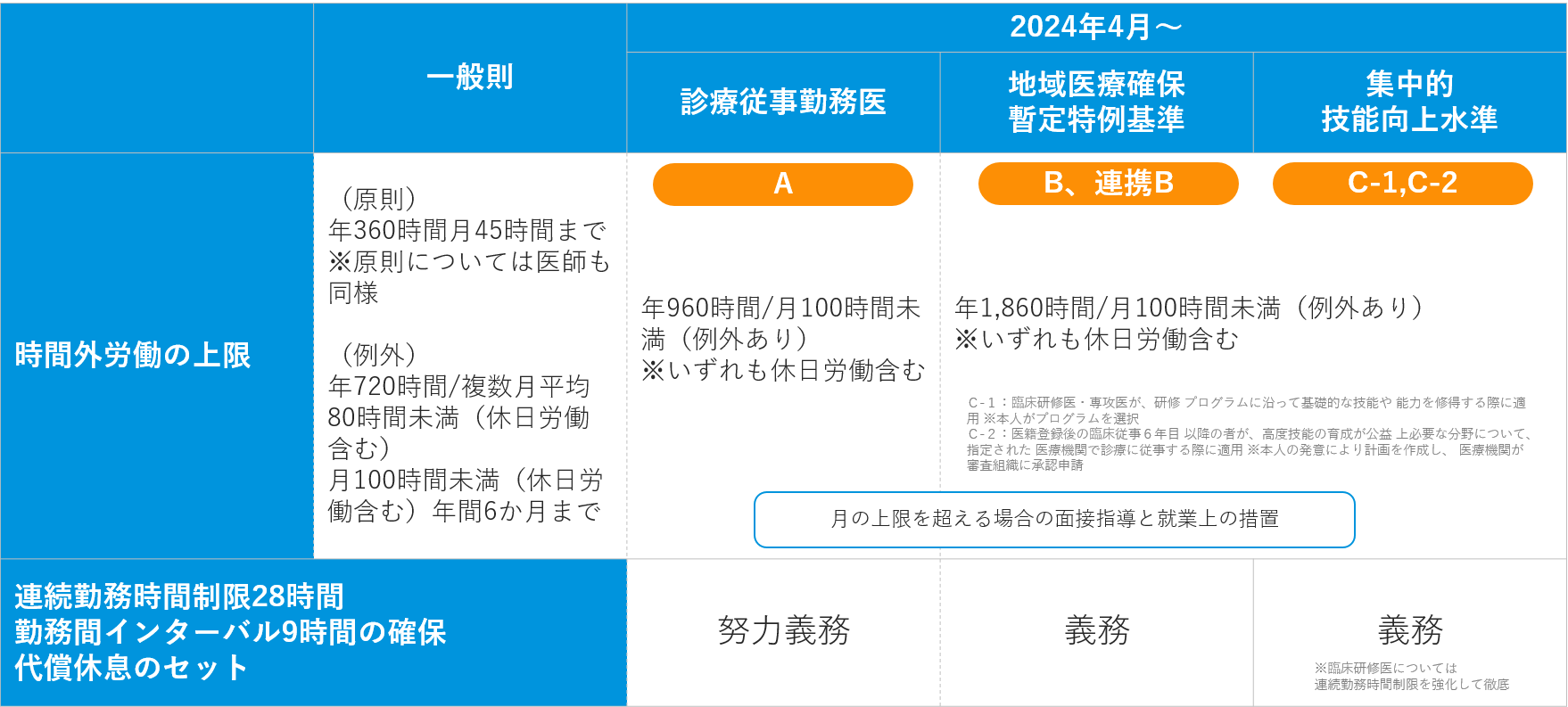

医師の働き方改革における制限の変更

医師と一言で言っても実際はそれぞれの担当によって大きく勤務形態や内容が異なります。

そのため、医師それぞれの勤務内容によって労働時間の制限時間を正しく把握する必要があります。

法令施行によって制限に対応した管理ができる仕組みを構築していかなければいけません。

医師の働き方改革による長時間労働の規制の概要

すべての医療機関の医師は、原則として1年に960時間を超えて時間外・休日出勤ができなくなります。

B水準、C水準に該当する場合は、例外的に1年に1,860時間まで時間外・休日出勤が可能になりますが、医療機関勤務環境評価センターによる評価を受け、都道府県から特定水準の指定を受ける必要があります。

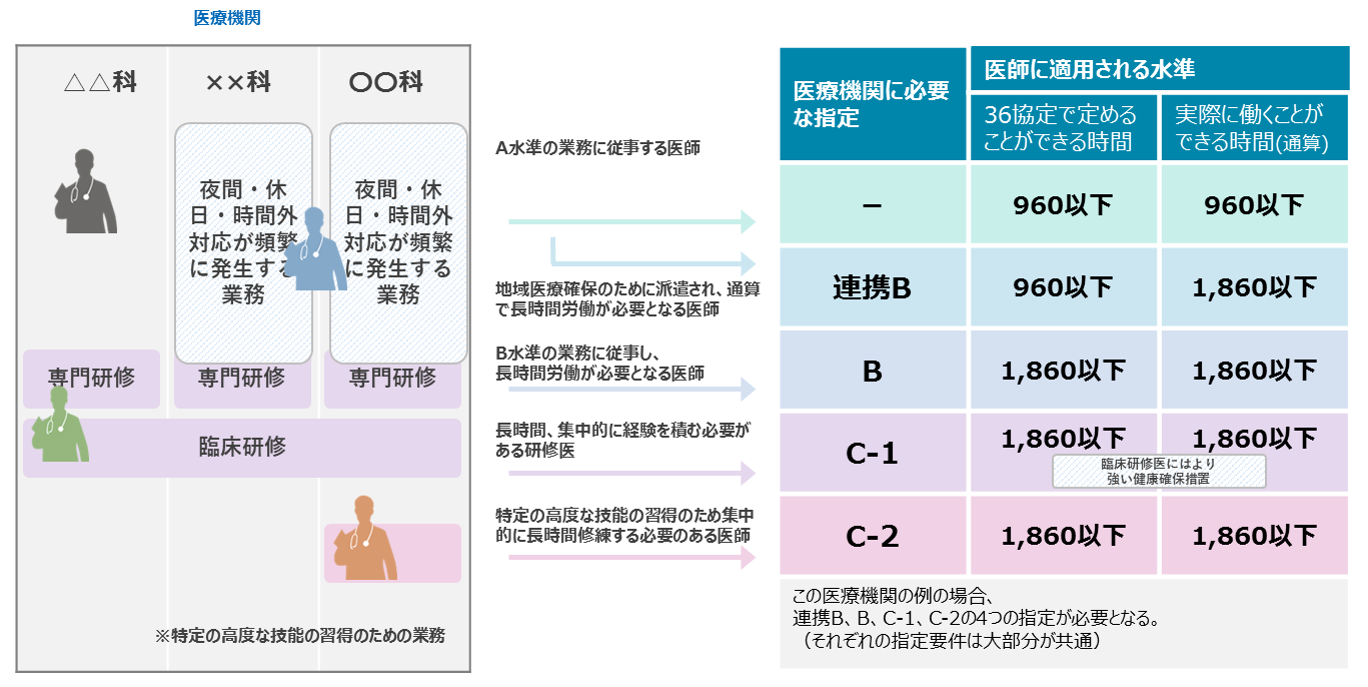

医師の働き方改革による長時間労働の規制への対応

A水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属する全ての医師に適用されるのではなく、指定される事由となった業務に従事する医師にのみ適用される 。

所属する医師に異なる水準を適用させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての指定を受ける必要がある 。

医療機関勤務環境評価センターにおける評価の内容・評価の視点

医師労働時間短縮計画の記載事項等を参考に、以下のような視点で、各項目について定量的な評価とともに、定性的な所見(〇〇〇の状況の中で、○○に関するタスク・シフト/シェアが進んでいないと考えられる、等)を評価結果として付す。

| 評価内容 | 評価の視点 | |

|

ストラクチャー |

医師の労働時間短縮に 向けた労働管理体制の構築 |

【医師の労働時間短縮に求められる基本的労務管理体制】 • 適切な労務管理体制の構築 • 人事・労務管理の仕組みと各種規程の整備・届出・周知 • 適切な36協定の締結・届出 • 医師労働時間短縮計画の作成と周知 【医師の勤務環境の適切な把握と管理に求められる労務管理体制】 • 医師の労務管理における適切な労働時間の把握・管理体制 • 医師の面接指導及び就業上の措置の実施体制 • 月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合の措置の実施体制 【産業保健の仕組みと活用】 • 衛生委員会の状況 • 健康診断の実施状況 |

|

プロセス |

医師の労働時間短縮に向けた取組 | 【医師の労働時間短縮に向けた取組の実施】 • 医師の適切な勤務計画の作成 • 医師の労働時間短縮に向けた研修・周知の実施(管理職マネジメント研修の実施等) • タスク・シフト/シェアの実施(特定行為研修修了看護師の活用等) • 医師の業務の見直しの実施(複数主治医制やチーム制の導入・実施等) • 医師の勤務環境改善への取組の実施(院内保育や他の保育支援等の整備状況等) • 患者・地域への周知・理解促進への取組の実施 |

| アウトカム |

労務管理体制の構築と 労働時間短縮の取組実施後の評価 |

【労務管理体制の構築と労働時間短縮に向けた取組実施後の結果の把握】 • 医療機関全体の状況(時間外・休日労働時間数、追加的健康確保措置の実施状況等) • 医師の状況(職員満足度調査・意見収集の実施) • 患者の状況(患者満足度調査・意見収集の実施) |

|

参考 |

・医療機関の医療提供体制 ・医療機関の医療アウトプット |

【医療機関の医療提供体制】(※1) 【医療機関の医療アウトプット】(※2) |

(※1)診療科ごとの医師数、病床数、看護師数、医師事務作業補助者数等、労働時間に影響を与える要素として分析を行うことを想定。

(※2)手術件数、患者数、救急車受け入れ台数の他、医療計画や地域医療構想に用いる項目を想定。

出典:医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドラインについて

医師の働き方改革を実現するために

現状の医師の業務を把握

医師の働き方改革を実現するためには、まず現状の医師の業務を把握しなければいけません。

勤務医の方だけをとっても診療、患者への手続きの説明、入院患者の経過観察といった患者と接する業務から、カルテ整理や報告書作成といった事務作業などまで多岐に渡ります。

全体の勤務時間の中で「何を」「どれくらいの時間」をかけているのかをシステムの活用やヒアリングなどを通して洗い出していきましょう。

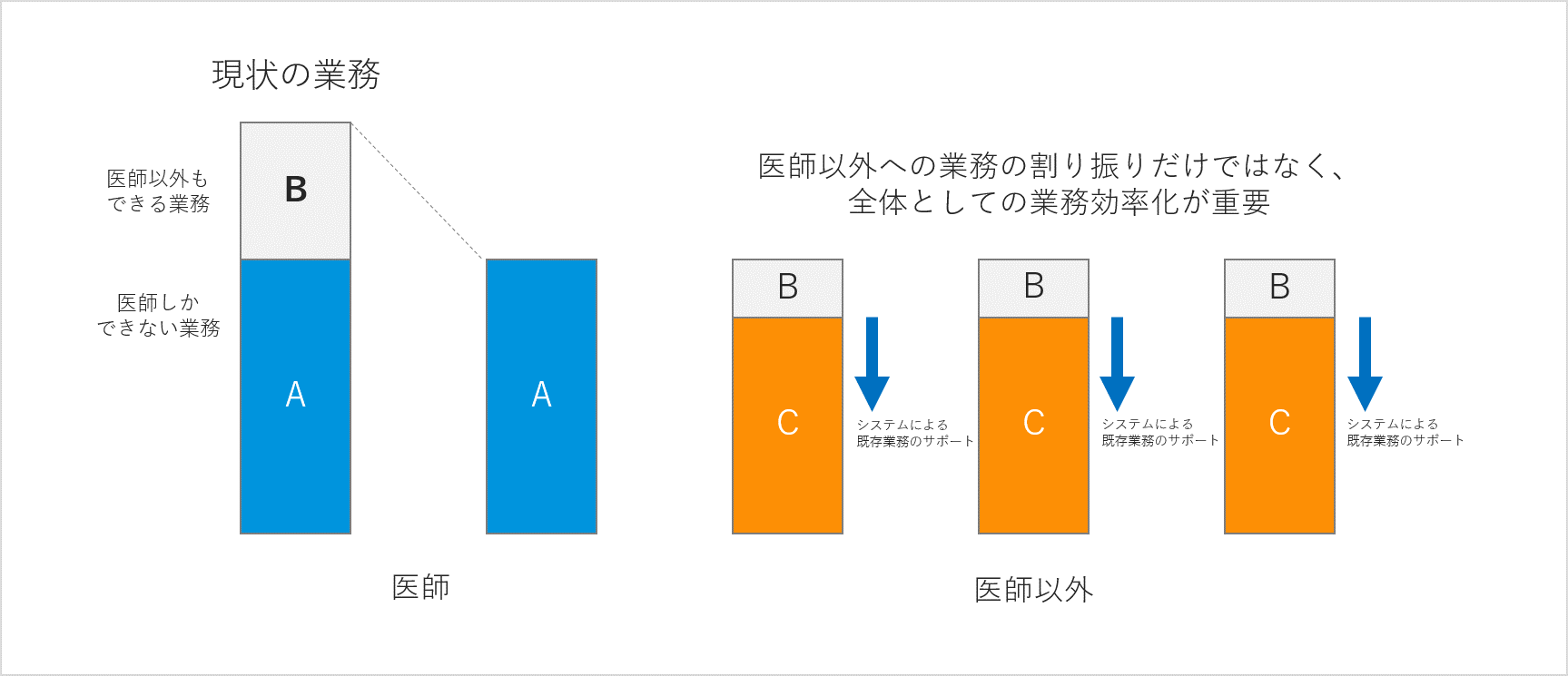

医師しかできない業務と医師以外でもできる業務に整理

医療業界には専門性の高い業務も多く、医師にしかできないことも多数あります。

しかし、実際に業務を洗い出してみると医師がやらなくてもできる業務が見えてきます。

業務配分の適正化と生産性向上

医師にしかできない業務と、医師がやらなくていい業務を整理して、医師がやらなくていい業務は院内で調整して、医師がより専門性の高い業務に集中できるようにしましょう。

ただ、医師の業務負荷を調整した結果、他の方の業務負荷が増して健全な経営を損なっても本末転倒ですので、院内全体で効率化をはかるためにはシステムの導入を含めた生産性向上を考える必要があります。

その結果、病院全体の総人件費もおさえることが可能となり、経営をより安定させることができます。

医師の働き方改革対応ソリューションのご紹介

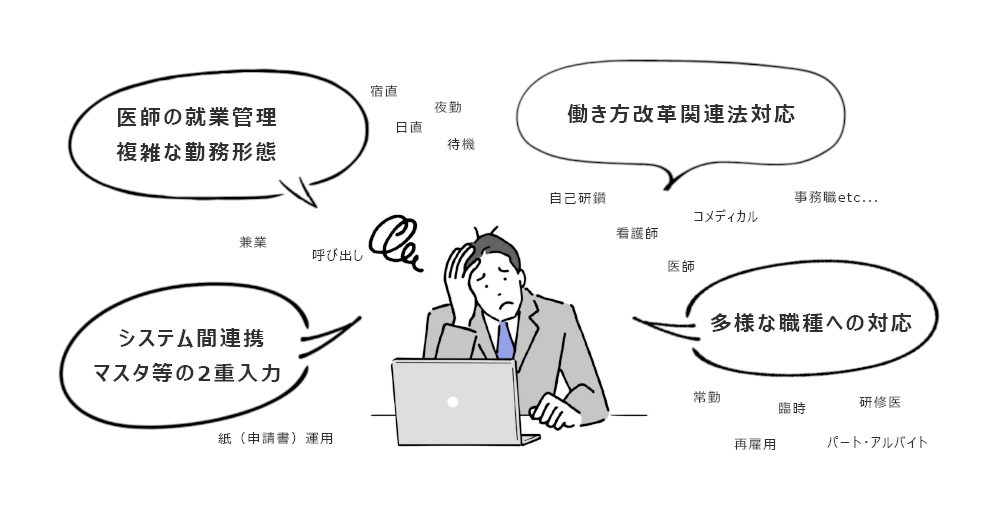

医師の働き方改革をすべてアナログ管理で行うことは容易ではありません。1年に1回の医療監視にて確認されるため、実績を残しておく必要があります。

医師の働き方改革の実現をサポートするシステム、ソリューションをご紹介します。

勤怠管理システムTimeWorks

勤怠管理システムの導入実績2,000社以上!

業種業態を選ばない多くの導入実績見やすい画面でリアルタイムに勤務実績の把握が可能。

予め設定したパラメータにより残業時間や所定時間などを自動計算。

働き方改革関連法に対応職種/勤務形態/他システム連携等、柔軟に対応!

サービス業、製造業、流通・小売業、飲食業、医療機関、教育機関、金融など、様々なお客様にご利用いただいております。

勤怠管理システムTimeWorks導入のメリット

業務の合理化と法令順守の両立

出勤・退勤時刻管理による時間外等、各種時間回数の自動計算

煩雑な業務からの解放

超過時間・休暇等のチェック機能

分かり易い画面、簡易オペレーション

個人月度一覧・日別所属一覧入力画面

詳細なパラメータ設定による標準化

さまざまな就業規則を実現する為の豊富なパラメータ設定機能

医師の働き方改革に対応した機能

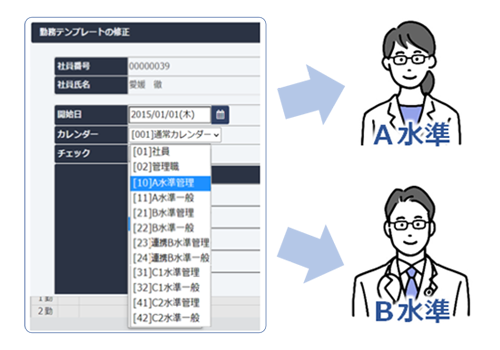

医師別水準管理

医師別の水準管理が可能

各医師に対して、チェックコードで各水準の管理を行います。

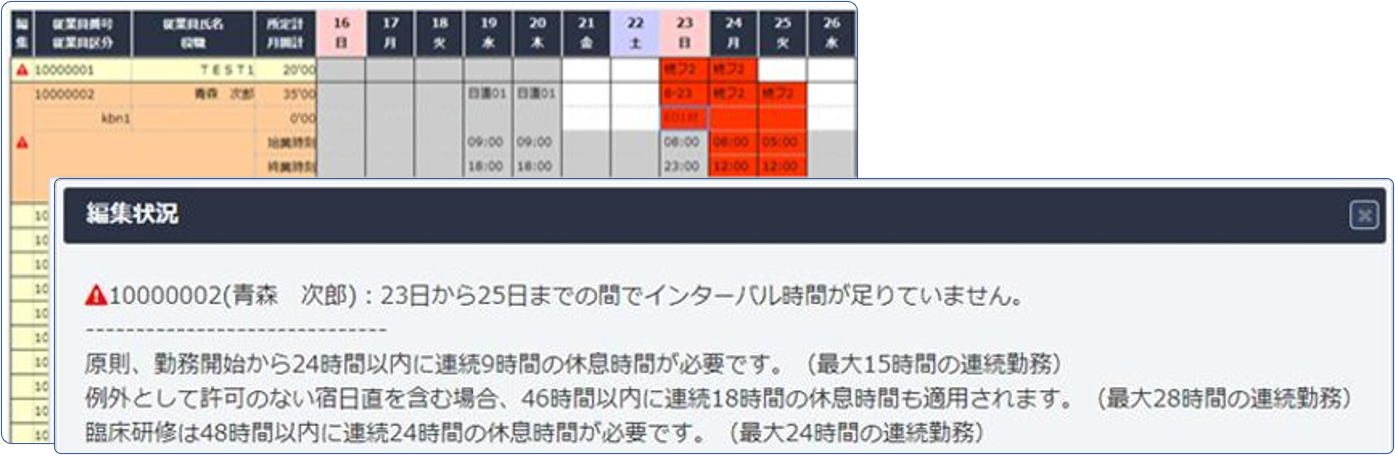

勤務間インターバルチェック

インターバルチェックに加え、各水準基準の24時間中9時間、46時間中18時間、48時間中24時間チェックを行います。

宿日直の許可有・無し等に対する対応も行えます。

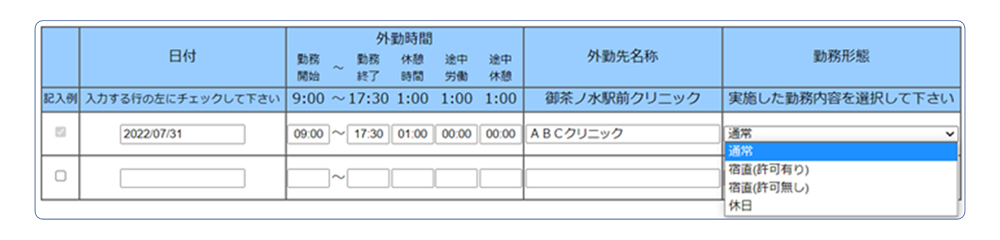

外勤通算管理

他病院での労働時間(外勤)を日に2回申請が行えます。

主たる勤務での労働時間と外勤時間を通算として上限時間の管理が行えます。

また、申請時に許可あり宿直、許可なし宿直の選択も行えます。

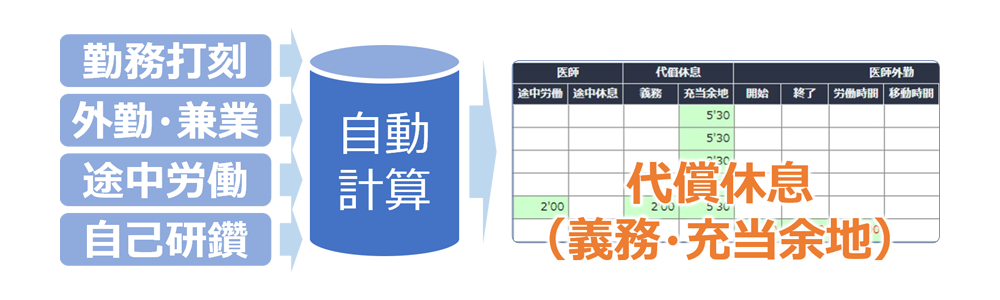

代償休息管理自動計算

打刻や各申請を行うことで、代償休息時間を自動的に算出します。

複雑な代償休息の義務時間や充当すべき余地時間についてもシステムが判断し表示を行います。

通算上限時間管理

一般職員、医師を含め超過時間についてのチェックを、色分けされた画面で一目で確認することができます。

また、独自に閾値を設けることで、上限に到達する前にアラートを出すことができます。

お知らせ管理(通算上限時間・代償休息・面談警告)

医師の面談や代償休息の義務が発生した場合にお知らせ画面でメッセージを表示します。

また、通算での上限時間チェックも自動的に行い、閾値に応じてメッセージを表示します。

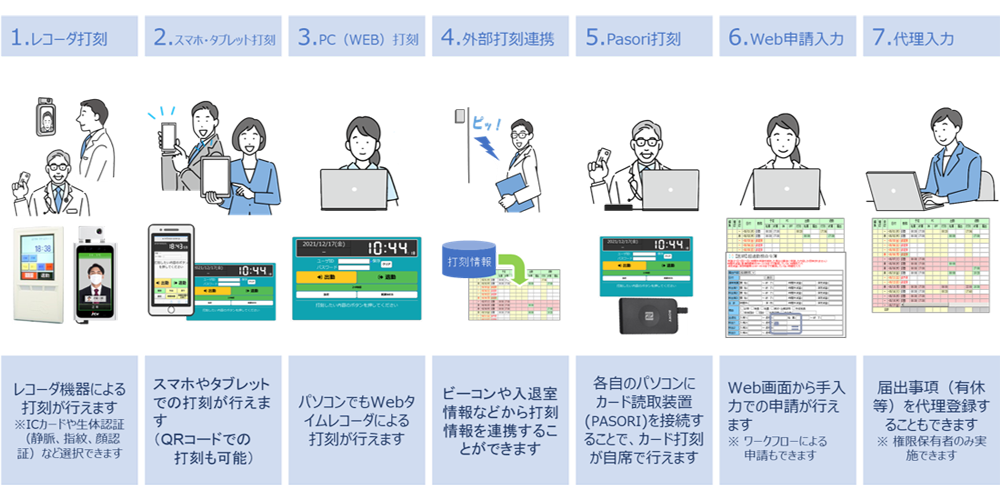

職場の環境に合わせた打刻環境の提供

ダウンロードコンテンツ:医師の働き方改革推進ガイドブック

2024年4月から適用される医師の働き方改革。

医療DX推進における課題や実現するための対策をご紹介します。

業務効率化 / ペーパーレス / 時間短縮 / 働き方改革

病院などの医療機関の業務をシステムで解決した様々な事例集をご紹介します。

PICKUP